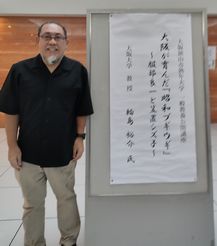

大阪大学教授

輪島 裕介 氏

第3回

一般教養科目公開講座

於:SAYAKA大ホール

2025年7月17日

【大阪が育んだ「昭和ブギウギ」:服部良一と笠木シズ子】

大阪大学教授

輪島 裕介 氏

![]()

| 講演要旨 本講座では、服部良一と笠置シズ子の事績を辿ります。二人は在来の地場の感覚と、舶来の技術や流行を巧みに折衷した、斬新かつ庶民的な表現を 生み出しました。その特質を近代都市大阪の文化と関連付けて紹介します。 |

||||

| はじめに

2023年後期NHK朝ドラ「ブギウギ」をご覧になった方、主人公 服部良一、笠置シズ子をご存知の方も沢山おられると思います。本日は珍しい音楽や映像を交え紹介したいと思います。又、ご興味のある方は「ブギウギ」の基となった私の著書もご参考にして頂ければ幸いです 服部良一、笠置シズ子は共に大阪の庶民層の出身です。私たちは二人に戦後アメリカの音楽を一早く取り入れハイカラな洗練されたパフォーマンスをした人、そんなイメージを持っています。音楽家と言われる人は子どもの頃からミッションスクールに通って讃美歌に親しみ、家には高級なピアノがある、そんなイメージがあるかもしれません。しかし決して二人は恵まれた出自ではありません。 そんな二人が成功を収めた背景には、大正末期から昭和初期に大阪で生まれたモダンと和、高級なものと庶民的なものとが混ざり合った折衷文化がありました。 ラジオやトーキー映画以前の時代ですから実演が中心で、大劇場のみならず、寄席や芝居小屋の狭い空間で客はくつろぎながら様々な芸能を楽しんでいました。 その流れの中で新しい娯楽の形も出てきました。たとえば当時、映画はサイレントで活動弁士が生で映像の紹介をし、映画を見ることは弁士のパフォーマンスを見ることでもありました。 世界中どこでもサイレント映画には音楽がつきものでしたが、日本の場合、活動弁士の話芸に負うところ大でした。サイレント映画がなくなった後、弁士が漫談に転じ、祝福芸を出自とする万歳と合流し、やがてしゃべくり中心の漫才へと変化していきました。 その他、地方の祭礼行事の芸がプロ化していったのもこの時期です。吉本興業が最初に成功したのは若い女性が演じる島根県の民謡「安来節」でした。各地に寄席がありましたが、商業の中心地大阪でも非常に盛んでした。大阪商人は「芸事に金を使うことは悪いことではない」と考えていました。この考えは、質素倹約を旨とする武家の道徳が優勢な江戸や、薩長の下級武士出身者が政権を担った維新後の東京とは大きく違うところです。 服部良一と笠置シズ子をこの1920年代~30年代の大阪の地場の芸能、文化に置き直し二人のパフォーマンス、人物像をみていきたいと思います。 「東京ブギウギ」の映像を見ると間奏時、舞台後方の踊り子は振付通り踊り揃っているが、センターの笠置シズ子はアメリカのヒット曲を意識しながらも、外国の物真似ではなく、大阪特有の地場の身のこなしで自由に踊っています。 「買い物ブギ」になると更にこなれ、言葉を畳みかけ、音頭や漫才の影響が見られ、当時としても「ケッタイな」曲です。何故、このような曲が出て来たのか気になる方は私の著書をご参照頂ければと思います。映像で動きをみると、映画ではない、実演の舞台で人を魅了する芸能者であったことがよく判ります。 服部良一は音楽的に幅が広く、大阪的、庶民的な笠置シズ子と合致し、一方、大阪的なものを否定するような歌手淡谷のり子の歌も作っていますが、大阪的な芸能の流れの中で、服部良一と笠置シズ子を位置づけたいと思います。 明治以降、日本は西洋をどう受け入れて来たか? 江戸時代「音楽」という言葉は歌舞伎界で限定的に使われていたが、日常的には「鳴り物」「お囃子」「歌舞音曲」で「音楽」は使われていませんでした。 たとえば昭和天皇崩御の際「歌舞音曲自粛」が通達されました。一方、この時テレビ等でクラシック音楽が流されていました。「歌舞音曲」はめでたく、楽しいものであり、それ故、不謹慎なものと思われていました。それに対し「音楽」は荘厳で厳粛なイメージを持つといえるかもしれません。明治以降この感覚は今でも根づいているかもしれません。 こうした視点に立ち、私は近代日本の「音楽」ではなく「音曲の歴史」を研究しています。庶民の楽しみ、冠婚葬祭、祭礼等、近代史の中で「音曲」の歩みを確認することは重要と考えています。 大学で西洋音楽技術、歴史を教える音楽科はありますが、大阪大学文学部のなかの音楽学研究室では、いわゆる民族音楽と祝えるものも含めて、人々の生活の中の文化としての音楽を研究しています。これは関西と関東(東京)文化の在り方の違いとも関わっていると思います。 東京は官僚機構の中心で、近代国家を目指す上で、儀礼上、軍楽隊による行進曲、国歌の演奏等、西洋音楽を取り入れ、上から西洋由来の音楽の定着に取組みました。その象徴が、文部省の「音楽取調掛」を出自とする東京音楽学校、現在の東京藝術大学音楽学部です。東京帝大も官僚の養成のための学校ですね。 一方、関西、特に大阪は商業、工業の中心で得た利益を使うことを「よし」する気風がありました。大阪に帝国大学が設置された際も、財界の人々の働きかけが大きかったようです。 又、開国以降の大阪、神戸は港湾都市として外国から、人・もの・情報の出入りが多く、国の方針としての上からではなく、下からの国際性を有していました。 近年、学術界で文化の連続性から戦前・戦後を貫く「貫戦期」が注目されています。この観点から民意、経済の中心であった大阪の文化をみていくことが重要と思っています。 最近1920年代~30年代の、大阪南部を中心にした庶民的で和洋折衷の文化「道頓堀ジャズ」という言葉が使われようになりました。1980年代に書かれた服部良一の自伝の冒頭に「道頓堀はジャズ発祥地ニューオリンズみたいだ」と書かれています。 川を挟み歓楽街があり、港町で色んな文化が入り、新しい音楽も生まれる道頓堀をニューオリンズになぞらえています。 戦前、ダンス音楽のジャズは公的制度で紹介されたり、鹿鳴館のように生活様式を欧米化したりする政治的なものではなく、楽しみの中で芽生えたものです。 外国船を介して入ってきたなかに、新しい娯楽施設のダンスホールがあります。 チケット制で女性はダンスホールに所属し、男性がチケットを購入する仕組みで移民が多いアメリカで考案されました。これを一早く取り入れたのが函館出身の加藤兵次郎で、彼は家業の呉服屋を百貨店へと ダンスホールでは男女が組み合ってダンスをする。これは道徳的によくないと風俗営業として取締りの対象となりました。この厳しい取締りは自分たちの領域を脅かされると感じた花柳界からの横やりもあったようです。 昭和初期、大阪市は守れない困難なルールを発出し、市内でダンスホールの営業が出来ない状態になりました。その結果、尼崎等阪神間で長く営業が続き、大阪市内の富裕層がタクシー、車でダンスホールに通いました。又、生駒にもダンスホールがありました。日米開戦の直前までダンスホールの人気は根強く、ダンスホールで働く女性は当時、数少ない自立した女性でもありました。この歴史については関西大学永井良和教授の著書に詳しいのでご参照ください。 花柳界はダンスホールをライバル視するところもありましたが、花柳界の方でも新しい洋楽、ダンスを取り入れる動きがありました。宗右衛門町の「河合ダンス」はかなり長く人気を博しました。 そのような時期に服部良一は音楽活動を始めました。服部は高等小学校卒業後丁稚奉公にでましたが、そこがあわず南河内の母の実家にいました。父は浪波節が好きで自身も演じ、母も河内音頭を踊る。勉強は良く出来たが、西洋音楽が流れているような環境ではありませんでした。 道頓堀の鰻店「出雲屋」に勤めていた姉が「出雲屋の少年音楽隊に入っては?」との勧めもあり、専門的な音楽教育も受けず関東大震災のあった日に職業的選択として音楽隊に入隊しました。 明治末から百貨店が宣伝のために音楽隊をもっていましたが、料理店が楽隊を持つというのは大阪ならではといえます。当時の大阪の歓楽街は羽振りがよく「さすが食い倒れの街」だと感心します。 この時期、少年音楽隊は時代遅れになり、ダンスホール、カフェでのアメリカ由来のくだけた音楽が流行し、やがて少年音楽隊は解散します。 服部良一は優秀で、見様見真似で「かっぽれ」「安来節」をブラスバンド風にアレンジし出雲屋の音楽隊で演奏したりもしていました。ラジオ局JOBKが開局にあたりオーケストラをつくることになり、服部に目をつけここの団員となりました。しかしこれだけでは生活ができないので、夜はダンスホールの演奏と掛け持ちしクラシック、ジャズ両方の世界で活動を始めました。 服部はこの時、ウクライナ人のエマニエル・メッテルに音楽を習いました。彼は大フィルや京都大学オーケストラの指導者で、ここに後に音楽界の重鎮となる朝比奈隆もいました。 服部はメッテルから学んだことをダンスホールで演奏し実地訓練の場となりました。当時の作曲家にとって、自分の作品を演奏してもらうのは貴重なことでした。東京音楽学校は指導者を養成する学校なので、学校以外での演奏は禁止されていて、藤山一郎がレコード歌手になった時は退学寸前までの騒ぎになりました。 服部は、ラジオ局の求めに応じ編曲、ダンスホールでの演奏を電波にのせ、レコードの録音をするなど新しい音楽に取組みました。流行歌の作曲家というより編曲者、バンドリーダーでした。さまざまな領域を横断する活動は、業界間の独立性が高く、また官立の音楽学校を中心とする序列意識が強い東京では不可能だったと思います。 ちなみに「流行歌」とは、昭和初年に日本市場に参入した外資系レコード会社が商業目的で作り出した新しい歌の形態で、単純な旋律を中心とした洋楽風の大衆歌謡といえます。それは企画・制作・流通までレコード会社内で完結する仕組みで、当時のレコード歌手は実演の場があまりなく、ようやく昭和10年代頃から映画館での実演が行われるようになり、戦時中は、慰問として人前で唄う機会も増えるようになりました。 このレコード会社主導の「流行歌」が大衆的な歌を席巻し始める、ちょうど潮目が変わる時に「道頓堀行進曲」ができました。1928(昭和3)年の作品で松竹座の芝居の挿入歌として演奏されたものです。松竹オーケストラ演奏の曲と、1934(昭和9)年に服部良一が編曲したものを比較すると前者は軽快で楽しいが、何をやりたいのかよく判らない混沌とした感じが否めない。服部の曲は彼の音楽性、地場で生まれた曲を活かし洗練されており、服部は優秀なアレンジャーであることがよく判る。 この「道頓堀行進曲」の編曲当時、服部は東京にいました。東京は先に述べた外資系のレコード産業が隆盛し、職業選択として魅力のある地でした。しばらく大阪系のダンスホールやレコード会社で仕事をした後、手腕を認められ日本コロンビアに入社しました。当時、民謡「草津節」やわらべ唄「山寺の和尚さん」をジャズ風にアレンジした作品がありますが、当初はなかなか受け入れられませんでした。 作曲家としての最初のヒット曲は淡谷のり子の「別れのブルース」です。当時アメリカで流行しつつあったブルースを流行歌にとり入れました。その後、服部良一の解釈したブルースが日本の歌謡界に重要な役割を果たすことになります。 「別れのブルース」は最初、ヒットしませんでしたが、日中戦争の頃、大連、満州のダンスホールで知られ、港つたいで日本に入り流行し始めました。 当時、大連、満州はヨーロッパ文化が生で入ってくる地で、西洋音楽の観点からみると進んだ都市でした。 流行ソングライターとしての服部良一が認められる背景には、日中戦争があったのです。 笠置シズ子は香川県出身で、生後、間もなくで大阪に引っ越し、家業として色んな場所で風呂屋を経営していました。小学校4年生当時は沖縄出身者の多い大正区南恩加島で風呂屋を経営していました。 明治以来西洋に伍する文明国になるため、街中で大きな声で唄ったり、話したり、もろ肌脱いだり、立小便をしたり、入れ墨をみせたりすることは野蛮な行為として軽犯罪の取締りの対象となっていました(違式詿違条例)。しかし銭湯まで警察も入ってくることはできないので、銭湯は一般の人でも大ぴらに唄ったり、語ったりできました。いわば、風呂屋は一般の人の高歌放吟が黙認され歌舞音曲が交錯する稀有な場所でした。 笠置シズ子はそんな環境で芸事に親しみ、芸者あがりの師匠に日本舞踊を習い、大衆演劇(節劇)に子役として出演したこともありました。 芸を身につけることは将来、役立つと考え少女歌劇を受験し、宝塚歌劇は不合格になりましたが、半ば押しかけで松竹歌劇団に入団しました。宝塚が不合格で、松竹歌劇団に入団できたのは、何となく想像がつきます。笠置の自伝にも「宝塚と松竹では気風が違う」と書かれています。松竹歌劇は宝塚歌劇の模倣ではあるが、松竹座で映画の合間にレビューをし、その後、同じく映画館でもある大劇を本拠地としました。 東京では男装の麗人 水の江滝子が人気がありました。少女歌劇団に最初に男装のパフォーマンスを取り入れたのは松竹で、このスタイルが今に続いています。 笠置シズ子と水の江滝子は同時期に入団しましたが、笠置は10年位活動後、歌手に転向しコミカルな歌が注目されました。 松竹が帝国劇場で男女混成の本格的なショーをする団体を創ることになり、その関係で笠置は東京に進出し、そこでバンドの副リーダーとして参加していた服部と出会いました。大阪で生まれた芸態と興行資本が東京へ移行する時期に二人が出会ったことになります。 関東大震災後、宝塚、松竹、吉本興業が東京進出し、実演を中心とした近代的なエンタテイメントビジネスを作り出しそれが現在まで続いています。 1934年、吉本興業がアメリカからレビュー団「マーカス・ショー」を呼び話題になりました。そしてアメリカのボードビルを真似た団体、吉本「吉本ショー」東宝「日劇ダンシングチーム」松竹「松竹楽劇団」を創りました。吉本ショーのスター あきれたボーイズ゙は楽器を演奏しながら、お笑いもする。歌と踊りとお笑いが混然一体となった新しいボーイズ芸で人気を得ました。 「マーカス・ショー」の影響下に、東宝、吉本に続けて設立された松竹楽劇団で、笠置シズ子がスターとなり服部 笠置体制が確立されたのは、旗揚げから1年余りを過ぎた1938年頃です。 当時、日米関係悪化でアメリカからの映画も輸入が制限され、外国からのエンタテイメント情報が入らなくなってきました。今まで外国のエンタテイメントに慣れ親しんできた人を納得させるために、日本製だが洋風の歌や踊りを創ることが求められました。そんな時期に服部、笠置の二人が台頭してきたのは、何とも皮肉で、又、興味深いところです。 いかにも下町の女の子といった笠置が、ひとたびハイヒールを履き、長いつけ睫毛をつけて歌い踊り始めるともの凄い迫力だった、と服部は回想しています。 1938年 服部 笠置体制が確立し、レパートリーも国産化し、翌年「ラッパと娘」が誕生しました。「ラッパと娘」はレコード化した流行歌ではなく舞台で唄われていたものをレコード化したもので、例外的な存在でした。 つい最近、舞台の貴重な映像が発見されました。私もこれに関わっています。 出所不明のフィルムに松竹楽劇団の映像があり、その中に「ラッパと娘」がありました。 2017年、神戸市長田区の映画資料館で笠置シズ子が浪曲をジャズ風にアレンジし唄っているアニメーション付きの短編映画「紺屋高尾のハリウッド見学」が上映された記録がありました。その映像を見るためにイベントとして上映会を企画したのですが、その時発見に至りました。「ラッパと娘」の他に和風の曲をジャズ風にアレンジした「スイングかっぽれ」「お江戸日本橋」等松竹楽劇団の映像があり興味深いです。 戦前の「ラッパと娘」の映像をみると表情が美空ひばりに似ているように感じました。美空ひばりは、もともと笠置シズ子の真似からデビューしたのですが、若い頃の動く笠置の姿を初めてみて、なるほど、と思いました。 浪曲のジャズ化は、アメリカの影響を受けながらも、広く親しまれた浪曲に上手く活かしています。これは戦時下の苦肉の策だったかも知れませんが、今、みても和洋折衷の妙が魅力的です。浪曲のジャズ化は広沢虎造の真似をしたあきれたボーイズの影響があったかもしれません。ごく自然に日本の言葉と洋風のものが、狭い意味での音楽に留まらず浪花節や漫才といった音曲が、より洗練された形で結びつき、豊かな折衷と交配が行われていたのではないかと思います。 戦後、笠置シズ子のブギウギが大人気を博していた頃、服部良一は出版された笠置の自伝に寄稿して、彼女を「漫才や浪花節のスターと並ぶ存在」と書いています。 他の評論家(旗一兵)も「コンサート歌手ではなく、ボードビリアンとして多彩な行動圏を維持した方がいい」と言っています。 服部は最初「買い物ブギ」を1940年代のジャズの演奏スタイル“ビーバップ”を取り入れた「買い物バップ」を考えていました。しかし、ビーバップはオーケストラで演奏するようなスタイルではないので、うまくいかず、破れかぶれで「買い物ブギ」の歌詞「わて、ほんまに よう言わんわ」が生まれたのかもしれません。 服部自身も「何故、この歌が流行ったのか判らない」と言っています。作曲家としては決して快心作ではなかったのかも知れません。しかし笠置シズ子の個性と合わさって、日本の在来の芸能と見事な形で異種交配が行われています。 服部良一、特に笠置シズ子のパフォーマンスはコンサート歌手、流行歌手等、西洋の歌手の範疇に入るものではなく、大阪の興行文化の中に生まれた、折衷的な娯楽的な音楽、踊りの中で誕生したものと言えます。 音だけを特権視した音楽からは零れ落ち、日常の庶民的なものと、外来的なものをどう組み合わせていくか?その連続が必要ではないかと考えています。 ご清聴ありがとうございました。 以上 |

![]()

2025年7月 講演の舞台活花

活花は季節に合わせて舞台を飾っています。

平成24年3月までの「講演舞台活花写真画廊」のブログはこちらからご覧ください。

講演舞台写真画廊展へ

![]()