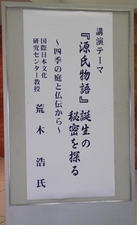

国際日本文化研究センター 教授

荒木 浩 氏

第5回

一般教養科目公開講座

於:SAYAKA大ホール

平成27年10月16日

『源氏物語』誕生の秘密をさぐる

〜四季の庭と仏伝から〜

国際日本文化研究センター 教授

荒木 浩 氏

![]()

| 講演要旨 『源氏物語』はいかにして誕生したか? それは、光源氏が、仏の裏返しとして造形されたことに始まるのではないか。 講演では、この観点から、六条院という四季の住まいの謎を考察して、作品世界を考える。 |

||||

| 1 はじめに 皆さん、こんにちは。国際日本文化研究センターの荒木浩と申します。私は、平安時代から、鎌倉、室町時代までの日本の古典文学を主な研究対象としています。日本の古典文学は文献が多く、全てを対象とすることはできませんが、関心は広く持っています。大学の頃は、インド・中国・日本と、当時の世界全体にわたる、いろんな古い話が入っている説話集の『今昔物語集』を対象として卒論を書きました。『源氏物語』は、大学4年の時に読みましたが、ご存じのように『源氏』は非常に長い上に、研究者も多い。第一歩を踏み出すまで、かなり手間もかかります。本格的に研究しはじめたのはここ20年ほどのことです。 私の『源氏』の読み方というのは、一般的な読み方とは同じではありません。ちょっと面喰ったり、突飛なことを言うなあ、と思われるかもしれません。ですが、そういう驚きみたいなことが、文学を深く知るきっかけにもなります。本日は、その一端を感じていただければと思います。 2 インドでの体験から 私は、古典をゆっくり読む方なので、この間『源氏』を読み返したときは、半年かかりました。逆にいえば、半年も付き合ってくれる魅力のある文学作品だということです。古い愛読者としては、『源氏物語』が出来てまだ間もないころの11世紀を生きた『更級日記』記主の菅原孝標女(たかすえのむすめ)が有名です。彼女は『源氏』があまりに面白いので、自分には『源氏物語』があればいい。女性の最高の幸せが天皇の妃になることだとしたら、妃の位もいらないぐらいだと、その愛読の日々を書いています。その気持ちはなんとなくわかります。アメリカなど英語圏をはじめ、各国でも翻訳本がたくさん出ています。国際的にも非常に人気のある作品です。 今日は、少し意表を突くようですが、インドから『源氏物語』の世界の秘密を考えてみたいと思います。なぜインドかということについては、いろいろと理由がありますが、卒論で研究した『今昔物語集』は天竺部から始まりますので、インドのことはずっと頭の中にありました。初めてインドに行ったのはずいぶん遅く、50歳になる  年の2009年でした。ニューデリーにあるジャワハルラル・ネルー大学という国立大学で、日本の古典文学を教えることになったのですが、驚くことばかりでした。その一つは、彼らがインドこそが言語や文化の国際的発信地だという自負を持っていることです。中国や日本の文化も、インドから説明出来る、という気持ちがあり、日本文化のように、他国からの影響によって生まれる文化という考え方を伝えるのに苦労した覚えがあります。 年の2009年でした。ニューデリーにあるジャワハルラル・ネルー大学という国立大学で、日本の古典文学を教えることになったのですが、驚くことばかりでした。その一つは、彼らがインドこそが言語や文化の国際的発信地だという自負を持っていることです。中国や日本の文化も、インドから説明出来る、という気持ちがあり、日本文化のように、他国からの影響によって生まれる文化という考え方を伝えるのに苦労した覚えがあります。『今昔物語集』冒頭巻一の天竺部は、ブッダの誕生から始まります。ブッダは、この世に生まれる前は天にいて、仏教でいう五つの衰えが表れて地上に降りる。そしてマーヤーというお母さんのお腹に宿ります。里帰りしたマーヤーが、ルンビニ園で右手を伸ばし、無憂樹(むうじゅ)という木の枝を引き取ろうとすると、右の脇からブッダが生まれるのです。脇から生まれるというのは、ブッダの聖性を示し、汚れを避けるためでもあるでしょう。ブッダが7歩歩くごとにハスの花がパッと咲く。そして天と地を指して「天上天下唯我独尊」というのです。 この話を最初に読んだとき、気になったのは、無憂樹というのは何か、ということでした。辞書を引くと、無憂とは憂いが無い、悲しみや辛さがないという意味で、アショカの漢訳だということでしたが、なんのことやら。そうだ。ここはインドなのだから学生に聞いてみようと問いを向けると、みんな一斉に窓の外を指して「先生、そこにありますよ」というのです。そこかしこにいっぱい生えた、ごく当たり前の木でした。でも、現実にインドでその木を見ると、いまにもブッダが、そこから現れてくるような気がします。普段、漢文のお経を読んで考えているブッダとは、まったく違ったリアルな存在を感じました。 今日の『源氏物語』の講演は、たとえばこんな環境で考えたことから生まれました。ブッダは、金色に輝く青年で、王子様。武道も勉強にも秀でた貴公子で、なんでも出来る。こう見ると、その印象は、光源氏とよく似ています。光源氏も万能の美しい貴公子で、光り輝く皇子でした。 3 光源氏とブッダ しかし『源氏物語』の研究をしようとすると、なかなか億劫な気持ちになります。なぜかというと、やはり量の問題が大きいです。少し前に数えてみたら、論文だけでも年間200〜300本が発表され、研究書が20〜30冊ありました。この他に一般向けの本や訳文も出るのです。全てのことを知った上で、自分の説を主張するとなると大変です。 歴史的にみても、11世紀ぐらいから『源氏物語』を読み解いた本があり、平安から江戸時代にかけて写本が山ほど写され、版本もたくさん出版されています。和歌や連歌、俳句を詠む人にも『源氏物語』の教養が必要ということで、あらすじを書いた前近代のマニュアル本もたくさんあります。これだけ膨大な資料をすべて読めるわけはありません。それでも、たとえば私が最近研究している『徒然草』を理解するためには、『源氏物語』を深く理解しておかないと駄目なんです。いたずらに多くの『源氏』本が出ているわけではありません。 少し愚痴めいた物言いになりましたが、話を戻して、本題のブッダと光源氏の関係について、私の考えを述べたいと思います。 仏教には、基本的に女性を嫌う宗教という側面があり、女性に対する戒めや、男性が安易に女性を近づけないようにいろんな決まりがあります。ブッダは仏教の創  始者ですから、その行動や人生が仏教の基本になっており、ブッダも女性嫌いと思われているのではないでしょうか。以前、熱心な仏教の国であるタイで発表をした時、ブッダには複数の奥さんがいて、好色だったという伝承があった、という話をすると、とんでもないと否定されました。 始者ですから、その行動や人生が仏教の基本になっており、ブッダも女性嫌いと思われているのではないでしょうか。以前、熱心な仏教の国であるタイで発表をした時、ブッダには複数の奥さんがいて、好色だったという伝承があった、という話をすると、とんでもないと否定されました。たしかにお経を読むと、信仰に悩むブッダは、正妻であるヤショダラを愛せずに、父である王様から跡継ぎが欲しいといわれて、左手でヤショダラのお腹を指し、それによって彼女は妊娠した、と書かれているものが多いです。しかし後でお話するように、たとえば『今昔物語集』には、ブッダが出家するエピソードに付け加えて、ブッダには3人の妻がいた、とも書かれています。 光源氏にまつわる女性についてはおなじみですね。『源氏物語』前半では、光源氏の正妻は葵の上です。結婚は、光源氏が数えで十二歳の時。葵の上は四歳年上です。光源氏は、今でいうと小学校5年生ぐらいです。二人の仲がギクシャクするのも当然でしょうか。あまりいい夫婦ではありませんでした。しかし二人は、幸い子を授かります。夕霧です。子は鎹となりそうでしたが、葵祭での六条御息所との車争いがあだになって、その子を産むと、葵の上は死んでしまうのです。こうして、たった一人の正妻を愛しおおせず死別した光源氏は、初めて出家したいと思う。ところが、四十九日を経て自分の家に戻ると、手元に置いていた若紫が、見違えるほどおとなびて可愛い。「若紫」の巻で、幼い彼女を見初めた話は有名ですね。彼は正妻の死の直後、ついに彼女と初めての夜を迎え、自分の妻にすることになります。「葵」の巻のできごとです。 ところが、これより先、「若紫」の巻で光源氏は、義理の母親であり、紫の上によく似た藤壺(紫の上の伯母です)と不倫をしていました。そして藤壺は光源氏の子を懐妊します。生まれた子供は、何も知らない父帝の子供として育てられます。表立っては光源氏の弟として育つその子は、後に天皇になります。冷泉帝です。そして、実子の冷泉天皇からしかるべき地位を与えられた光源氏は、その幸せの完成形として、六条院という屋敷を建て、紫の上以下、ゆかりの女性を住まわせて暮らすことになります。これが「藤裏葉」の巻で区切られる『源氏物語』の第一部に相当します。次の「若菜」(上下)という巻になると、女三宮という新たな正妻が登場して火種となり、第二部の新しい世界が展開することになります。 4 8つもある2人の相似点 今日、問題にするのは、第一部で築かれた六条院という邸宅です。この六条院とブッダの宮廷の仕組みがかなり似ているのです。詳しくはあとでお話ししますが、六条院が四つの季節に分かれ、それぞれ四季をあらわす女性が住んでいます。一方、たとえば『今昔物語集』など、ブッダの多妻を伝える説話では、季節ごとの三つの家=「三時殿」に、妻を一人ずつ住まわせたと語ります。正妻すら愛せなかったはずのブッダに、実は三人の妻がいて、三つの家に住む女性の間を行き来していた、というわけです。なんだか似ているでしょう? 一番象徴的なのが予言です。『源氏』では、高麗(こま)からやってきた相人(占い師)が光源氏を占います。この子は特別で、いい相をしているが答えの出ない相である。王になるような相をしているけれど、王になると世が乱れる。しかし王を守る補佐役もダメだという、二重否定の占いでした。ブッダにも有名な占いがあります。仏典では、インドで最も階級の高いバラモン(宗教家)と、ヒマラヤに住んでい  るアシダ仙人の占いを受けていますが、答えは同じでした。「こういう人には道が2つしかない。在家のまま立派な王になることと、出家して悟りを得ることですが、この人は明らかでブッダになります」といい、アシダはボロボロと泣きます。「こんな立派な人が目の前にいるのに、私の方が先に死んでしまってこの人の完成した姿を見ることができない」というのです。実は、光源氏を占った高麗の相人も「素晴らしい人に出会えたのに私たちは自分の国に帰らなければならない」といって歎くのです。 るアシダ仙人の占いを受けていますが、答えは同じでした。「こういう人には道が2つしかない。在家のまま立派な王になることと、出家して悟りを得ることですが、この人は明らかでブッダになります」といい、アシダはボロボロと泣きます。「こんな立派な人が目の前にいるのに、私の方が先に死んでしまってこの人の完成した姿を見ることができない」というのです。実は、光源氏を占った高麗の相人も「素晴らしい人に出会えたのに私たちは自分の国に帰らなければならない」といって歎くのです。こうした類似に導かれて分析してみると、ブッダと光源氏との間にはそっくりなところが8つほど見つかります。簡単に紹介しておきましょう。 1つめは、いま説明した占いでの中で、王と出家という両立しない未来を占うものです。 2つめ は、占いが2段階以上あることです。ブッダについてはいま見ましたが、光源氏も、高麗の人に加えて日本人の占い、さらにインド起源の星占いを受けています。 3つめは、予言者が遠方から来ること。 4つめは、お母さんが早死であること。光源氏は数え三歳で、ブッダは生まれて七日目に母親を亡くします。またブッダの場合は母の妹が義母となり、父の後妻に来る。光源氏は、母の桐壺更衣に似た藤壺が父の妻となって義理の母親になる。 5つめは、ブッダも光源氏も母の一人っ子だということです。『源氏物語』はあまり子供が生まれない物語だといわれます。桐壺更衣の子は光源氏しかいません。ブッダの場合も、マーヤーが生んだ男の子はどうやら一人で、ともに母にとっては一人っ子なのです。 6つめは夫婦の因縁の不仲です。光源氏と葵の上とはいささか仲が悪い。そして葵の上は、夫との愛情が成就しないまま早死してしまいます。日本の伝統的な考え方として、夫婦は前世からの因縁で結ばれています。つまり二人の不仲も、明示はされませんが因縁を背負ったものだということになります。 ブッダの方も、仏典には、ブッダと妻のヤショダラとは仲が悪いと書かれています。前世に、ある国の王子だったブッダ夫妻は、親の王から咎められ、城を追い出されます。空腹が限界になったとき、亀を捕まえます。茹でて食べようと、王子は妻を水汲みに行かせるのですが、妻の留守に、我慢しきれなくなって、王子は生煮えの亀を食べてしまうのです。妻に問われ、食べていないと嘘をつくのですがばれてしまい、妻は深く夫を恨みます。この因縁で、妻は、何度生まれ変わっても腹を立てている。だからブッダとヤショダラは不仲なのだと語るのです。 このジャータカ(本生譚)は『今昔物語集』にも書かれています。おもしろい話なので、ぜひ一度お読み下さい。ちなみに、ブッダの出家の直前に妊娠したヤショダラは、六年後に息子のラゴラを産みます。おかしいじゃないかと、不倫の疑惑がかけ  られて、ヤシュダラは苦しみます。自分を置いて出て行き、家のことを省みなかったブッダに対して不満も抱きます。当然ですね。その後、ラゴラとブッダが対面して、親子関係は証明されるのですが、ブッダは、息子を自分の弟子にしようとします。いまさら何をいうのと、我が子を渡したくないヤシュダラは、高楼(高い建物)に籠もり、ブッダと衝突します。 られて、ヤシュダラは苦しみます。自分を置いて出て行き、家のことを省みなかったブッダに対して不満も抱きます。当然ですね。その後、ラゴラとブッダが対面して、親子関係は証明されるのですが、ブッダは、息子を自分の弟子にしようとします。いまさら何をいうのと、我が子を渡したくないヤシュダラは、高楼(高い建物)に籠もり、ブッダと衝突します。7つめは、義理の母との関係です。光源氏は義理の母である藤壺に深い恋をして子供ができてしまう。ブッダもマカハジャハダイ(マハ―・プラジャパティ)という義理の母を最も敬愛します。妻は二番手でしかありません。 最後の8つめは、二人とも複数の女性を住まわす四季の館を造っていることです。これについては詳しくお話しましょう。 5 光源氏の「六条院」とブッダの「三時殿」 光源氏の六条院は、4つのブロックに分かれた大邸宅です。その内の3ブロックは寝殿造りの体裁をとっているのですが、それぞれに四季名が付けられています。その順序が問題なんですね。春秋冬夏の順になっていて、春には光源氏と紫の上が住んでいる。他の館には、秋好中宮(秋)、明石の君・姫君(冬)、玉鬘(夏)といったゆかりの女性が住んでいます。太田静六の『寝殿造の研究』をはじめ、いろいろな復元図が試みられています。春秋冬夏の順で、四季の館が時計とは逆回りに配置され、各館は廊下で回廊のように繋がっています。 特にユニークなのは、春・秋・冬・夏という季節の並びで、日本人には納得できない順序です。なぜ春秋冬夏なのか。そしてなぜそこにゆかりの女性を配置したのか。この両方を説明できないと六条院を解読したことにはなりません。 これまでいくつか例に挙げられたのは、中国の漢籍の例や、仏典の阿弥陀浄土などに見られる、春秋冬夏という記述です。ただし、もちろんこれらには、妻を季節ごとに配置する要素などありません。 そこで私が気付いたのは、ブッダの伝記です。前に述べたように、『今昔物語集』が描くブッダの伝記(仏伝)の中には、一人の奥さんを愛せないブッダと、3人の奥さんがいるブッダとが併記されています。そしてその3人の妻には「三時殿」という、3つの季節の住まいを造ったと書いてあるのです。 『今昔物語集』は仏伝を描くのに、『過去現在因果経』というお経をもとにしています。『因果経』では、「三時殿」の季節を「温涼・寒・暑」の三時と表現しています。つまり春秋・冬・夏ですね。仏典の中には「春・秋・冬・夏」の「四時殿」と明確に説明するものもあります。 インドの季節観は、日本とは大きく異なります。先日、バングラデシュの研究者と話をしていたら、「バングラデシュの季節は、夏と冬だけあると思えばいい。インドは、それに加えて雨季がある」というのですね。雨期が「春秋」に相当する。北インドのデリーですと、12月以降は10度を割るくらいに寒いのですが、3月ぐらいになると、毎日1度ずつ上がり感じで一気に暑くなり、4月になると45度前後まで上がる。7月頃から雨季に入り、暑すぎず(日本人には暑いですが)、寒くもない時季があって、10月後半から11月はとても快適な秋になり、そして冬、また夏が来る。ざっくりいって、これが北インドの気候です。日本のような四季の循環はありません。それを無理矢理日本や中国流の四季に当てはめようとすると「春秋・冬・夏」にしかならないのです。 このような季節の名を冠した邸宅を造り、そこに奥さんやゆかりのある女性を住まわせた。その両面で光源氏とブッダは非常によく似ているのです。 もちろん『源氏物語』は、両者を単純に重ねることはしていません。それはこれまでの『源氏物語』研究者が、誰も、六条院と仏伝との関係に気がつかなかったことでわかりますね。『源氏物語』が上手いなあと思うところは、六条院について、完成した美しい光景を描くだけではなく、野分の巻で、その四季の庭や風景を派な四季の館をいったん壊してみせることです。日本人の好きな、わびだとかさびだとかに通じる、やつしの美学を描き出すわけです。そしてその荒れた六条院を、光源氏が「あなたの所は大丈夫ですか」と春から順に、秋、冬、夏と回る。六条院は「仏の国」になぞらえられることもあります。仏が春→秋→冬→夏と巡行する。仏伝と『源氏』はあからさまなほど一致します。 しかし、二人には大きな違いがあります。ブッダは、妻を配当する四季の館を構えたけれど、やがて出家して最高の悟りを得ます。それに対し光源氏は、まるでやり損いのブッダのように、死の間際まで出家したいと思い続けながらも、物語の中で、出家した姿を描かれることはありません。死後に、回想のかたちで、その出家がほのめかされるばかりです。『源氏物語』の光源氏は、まさに裏返しのブッダであると私は思います。 6 楊貴妃から見た『源氏物語』 ただ『源氏物語』は、ブッダをそのままひっくり返したというだけで語れるような簡単な物語ではありません。たとえばよく知られるように、「楊貴妃」の物語を本文の中に入れています。有名な中国の詩人・白楽天が、玄宗皇帝と楊貴妃の愛を歌った『長恨歌』の世界です。『源氏』は、繰り返し、光源氏の父である桐壺帝を玄宗皇  帝に、桐壺更衣を楊貴妃になぞらえようとしています。『源氏』のスタートは『長恨歌』の世界をひな形に進められている、ということが分かるように書いてあります。 帝に、桐壺更衣を楊貴妃になぞらえようとしています。『源氏』のスタートは『長恨歌』の世界をひな形に進められている、ということが分かるように書いてあります。

ただ私は、本当の意味で楊貴妃の役割を果たしたのは藤壺だと思います。物語の中でも、桐壺更衣が亡くなったあと、桐壺帝は楊貴妃の絵を眺めて更衣をしのぼうとするのですが、見れば見るほど違う。たとえることの出来ない美しさの桐壺更衣の姿が恋しくなるばかりです。そしてより彼女に似た女性を探して、藤壺が見出されるのです。 『長恨歌』に集約される楊貴妃の物語では、皇帝と楊貴妃とは出会って恋をして結ばれますが、政治が乱れます。皇帝と楊貴妃は都を追われ、楊貴妃は死んでしまう。一方桐壺更衣は、世の乱れを引き起こすことはありません。更衣は病になって、幼い光源氏を残して宮中を退出し、亡くなってしまいます。世の乱れを引き起こしたのは、不倫で不義の子をもたらした光源氏と藤壺です。 対比すると、光源氏の役割を果たすのは、玄宗の息子の寿王と安禄山です。安禄山は、楊貴妃と不倫関係にあったといわれています。玄宗皇帝は、優秀な外国人が大好きで、日本の阿倍仲麻呂も抜擢されて出世しました。安禄山はソグド系の人物で玄宗の寵愛を受け、その絆を深めるために、安禄山を楊貴妃の養子にします。そしてこの二人が不倫をするのです。この図式は、光源氏と藤壺の関係と驚くほど似ています。桐壺は、光源氏と藤壺との不倫に気付かず、二人に等しく愛情を注ぎます。玄宗も楊貴妃と安禄山を養母・養子の関係として、二人への当分の愛情を表現しているのです。 楊貴妃は、玄宗の子寿王の妻でした。それを父の玄宗が奪ったのです。光源氏は、父桐壺の妻藤壺を子である自らが奪っています。いわば逆転の三角形を構成して、両者は見事に重なっている、といえるでしょう。 『源氏物語』を生み出す一つの大きなモチベーションとなった仏の伝記とその裏返し。そして生まれた主人公の光源氏。それを物語にしていくときに、当時人気のあった中国素材『長恨歌』を使って、違う形で不倫の構図を塗り固め、ストーリーを作っていったのが『源氏物語』なのです。工夫はもちろんそれだけではありませんが、この国際的な大きなたくらみが、『源氏物語』の基盤を創っています。これまでの通説では全く注目されていないことですが、私は、この自説を強く主張したいと思っています。 もう一つ、『長恨歌』世界との大きな違いがあります。楊貴妃は子供を産まずに殺されることです。彼女の禍根は後世へは引き継がれませんでした。『源氏物語』は違います。藤壺は不貞の子供を産み、その子がのちに天皇になるという恐ろしい世界を築き上げたのです。歴史や史料に基づきながら(准拠といいます)『源氏物語』は卓越した物語世界を作り上げていきますが、『源氏』が本当に優れているのは、その先にあるこうした創作的世界です。 まだ語りたいこともありますが、時間が来ました。私の現在の『源氏』研究は、拙著『かくして『源氏物語』が誕生する』(笠間書院)及び編著『夢見る日本文化のパラダイム』(法藏館)に載せた拙稿「日本古典文学の夢と幻視―『源氏物語』読解のために」に書きました。お時間のある折に図書館などで手にとっていただければ幸いです。以上で終わります。ご清聴ありがとうございます。 |

![]()

平成27年10月 講演の舞台活花

活花は季節に合わせて舞台を飾っています。

平成24年3月までの「講演舞台活花写真画廊」のブログはこちらからご覧ください。

講演舞台写真画廊展へ

![]()